我國文學史上,常有詠絮之才的奇女子,但在“女子無才便是德”的大環境下,女性的才情長期在男權文化下受到壓抑,能有機會接受教育並一展風華的才女少之又少,詩歌如此,楹聯更不用說。即便為編纂《楹聯叢話》而“博訪遐搜”“郵筒遍於四方”的清代名師梁章钜,其係列聯話中,女性楹聯也是寥寥數筆。梁章钜頗有愛才之心,他曾搜錄家鄉知名的才女詩作,輯錄《閩川閨秀詩話》一書,為這些才女青史留名,友人梁蓉函在序言中就說“閨媛一門,並未有涉筆者”,可見當時女性作品不受關注仍十分普遍。

然而,到了21世紀,女性楹聯創作空前繁榮。這得益於改革開放以來傳統文化複興熱潮,得益於日趨完善的基礎教育,更得益於溝通無限的互聯網絡,使得當代女性普遍學曆越來越高,學習傳統楹聯越來越便捷,交流範圍也越來越廣博,創作數量前所未有,創作水平較曆史整體較好,有的甚至可以和古代名家比肩。

明清時誕生了不少知名的閨秀作家,她們的作品雅稱為“閨閣體”,但楹聯卻很少涉足。零星所見明代及以前的記錄多不可信。《中華對聯大典》記載,明代有秦淮才女馬湘蘭,曾有唐詩集句一聯:

但將竹葉消春恨;

應共桃花說舊心。

是已知較早的女性聯作。而馮夢龍《三言》中,有所謂“秦少遊對蘇小妹”的幾副巧對,其中如:

閉門推出窗前月;

投石衝開水底天。

等故事更是廣為流傳,但遺憾的是,這些均係後人杜撰。

清乾嘉以後,閨閣聯語漸多,當時還有人輯有《妝閣聯帖》,但未見傳本。《紅樓夢》中,諸才女寫了不少佳聯,雖是雪芹公“代筆”,然而從側麵也反映出當時女子參與寫聯的習慣。《楹聯新話》記載,道鹹時,有才女陳妙雲曾以隸書題寫一聯,贈頤道居士陳雲伯:

家住癸辛街畔;

詩名丁卯橋邊。

切人切典,可稱工雅。另據梁章钜援引前人記述,西湖嶽飛墓前那副佳構:

青山有幸埋忠骨;

白鐵無辜鑄佞臣。

乃“鬆江徐氏女”所撰,此聯工穩大氣,為傳世名作,當是曆代女性所作“第一名聯”了,但盡管如此,這樣的大手筆也未能給作者留下全名,舊時女性的創作環境可見一斑。

快到清晚期,才有了三位可圈可點的女聯家。一是桂林才女張玉貞,字麗卿,所著《靜宜軒詩稿》錄有聯語,她一副集《華嚴經》和《心經》的對聯:

一花一世界;

三藐三菩提。

前人曾稱讚其“極見工雅,可作寺門對聯”。更有好事者,從她詩稿中摘錄若幹聯語題寫書房,“諸聯均極流麗”。如:

庭下一花留過客;

梁間雙燕看圍棋。

補壁隻將山作畫;

閉門惟與竹為鄰。

占得清閑來戲葉;

擱開愁病去看花。

月到湘簾花弄影;

家居漓水夢還鄉。

林下風清春睡美;

花前霧重曉妝遲。

一縷茶煙沾鬢濕;

半簾梅雨速詩成。

等等,“誠一時佳偶”。

另外兩位晚清女聯家,便是“鑒湖女俠”秋瑾和她的閨蜜摯友吳芝瑛。先說“小萬柳堂”吳芝瑛,亦是女中豪傑。她不僅擅製聯語,還擅長書丹。其所撰佳聯尤多,近代幾部知名聯話均有收錄,僅《南亭聯話》中,就有她集句數十副,她還在家中紛紛書掛,並一一配有跋語,可見好聯之心。《對聯話》載有吳芝瑛題孤山巢居閣一聯:

斯人亦雲逝;

寒梅徒自榮。

當然她最有名的作品,是哀挽秋瑾的

一身不自保;

千載有雄名。

以及後來紀念秋瑾和革命誌士的

今日何年,共諸君幾許頭顱,來此一堂痛飲;

萬方多難,與四海同胞手足,競雄廿紀新元。

觀此聯,識此人,正應了秋瑾一句名詩“漫雲女子不英雄”!秋瑾女俠雖生命短暫,但霞光萬丈,彪炳史冊。其聯語也多見英雄氣概,如題動石夫人廟聯:

巍巍肝膽女兒,有誌複仇能動石;

袞袞須眉男子,無人倡義敢排金。

張伯駒先生評曰“語特憤激”。

因古時女子沒有公平的社會教育環境,故而絕大多數才女的養成,都少不了家庭影響。古人就記載,同樣作為楹聯大家的阮元,其夫人孔氏在兒子迎娶某位狀元之女時,自題家門一聯:

至聖外孫宮保蔭;

狀元門婿尚書郎。

十分切合兩家身份。杭州徐珂亦是名士,據說其女徐新華自幼隨父學習,也寫得一手好詩聯,《古今聯語彙選》就記有徐新華題杭州鬆夢寮聯:

天外風來,恐成龍飛去;

山中月冷,惟有鶴先知。

文字十分靈動。當然,這裏還有個很有名的對聯故事,那就是大學者俞曲園,和夫人、女兒就西湖冷泉亭作出的

泉自冷時冷起;

峰從飛處飛來。

的雅事。1934年,寓居杭州的“隴右才子”黃文中為中山公園“西湖天下景”寫下了

水水山山處處明明秀秀;

晴晴雨雨時時好好奇奇。

的佳作,前來杭州遊玩的宗妹黃祝仙也受其兄影響,並為中山公園題寫一集句聯:

林園無俗情,是處登臨有風月;

春秋多佳日,長嫌鍾鼓聒湖山。

還請鬆陽範琴軒女士書丹刻掛,也可為一時佳話。

步入民國,風氣漸開,像黃祝仙這樣的“自由女性”有了更多自主權,讓這些巾幗之才在聯語上也有了更多“用武之地”。江蘇無錫的張玉如女士,在與陸鼎嵩大婚之時,自己撰寫了一副婚聯

鼎重聯雙玉;

嵩高頌九如。

不僅巧嵌二人姓名,還巧手將聯語刺繡出來掛在洞房,真可謂十足的“巧婦”。西湖才女馮小青墓,有吉林長白山滿族女詩人納拉所撰一聯

貞心洵若孤山靜;

佳話今同處士傳。

是難得一見的少數民族女聯家。民國時盛行女校,在宜興第一女校,有武進潘奇女士題禮堂對聯:

能讀書便佳,且勿論平權參政;

其成功則一,願毋忘困知勉行。

可知當年女子見解。民國胡君複《古今聯語彙選》還為我們“雪藏”了一位女聯家,名曰莊蘩。其人能書法,鄭孝胥曾為之作《題莊蘩女士楷隸陶行詩序》,傳世見其聯語不少,如挽孟純蓀母張太夫人聯

辜負婆心,春夢浮雲成大劫;

留貽善果,讀書種子萃清門。

再如集句聯

聞說江山好;

高吟寶劍篇。

蠻觸不如意;

鯤鵬亦寓言。

不盡微茫感;

而為逍遙遊。

等。

民國時,挽聯風行,才女們也毫不示弱。姚江張競廣之妻楊軼群,幼承庭訓,長於詩文,後因病將逝,有自挽一聯:

十年為婦婦無成,恨事翁不逮、事姑不終,辜負有情郎,痛深鰥淚;

一語告君君須記,歎夢熊未卜、夢蛇未協,毋戀薄命女,緩續鸞膠。

深情淒惻不能自已。抗戰時有兩個連襟同赴前線,可惜一人戰死,一人下落不明,其姊妹悲痛之中,在家中靈堂掛出一副挽聯:

金陵告急太原危,大局如斯,一戰竟傷身殉國;

公瑾未歸孫策死,同仇消恨,兩喬何悔婿封侯。

用三國二喬典故,委婉中吐露哀情。傳世女性挽聯還有不少,至於小鳳仙挽蔡鍔、陸小曼挽徐誌摩等,皆聯因人重,不過一時閑談。而清至民國,還有不少流行的贈妓聯,被稱之“香奩體”,則是對女性的戲謔和褻瀆,這裏不提也罷。

近代女名流中,宋慶齡、史良、許廣平、蔡暢等,因應酬關係,都有幾副署名的挽聯,是否代筆,暫不得知。鄧穎超同誌偶亦為之,有幾副挽聯、壽聯存世。女革命家中,向警予偶寫聯語,如她生前有一述誌聯:

走出閨來,放開小腳邁大步;

跨過洋去,敢從低層攀高峰。

那走出閨房,放開“小腳”的巾幗英雄,大步開闔,胸襟縱橫,雖丈夫亦不能及。知名女作家中,有一批受新文學思潮影響,楹聯這種“舊文學”幾乎不寫。林徽因、陸小曼、呂碧城、張允和偶寫聯墨,另知馮友蘭先生的女公子宗璞,及他姑母、近代作家馮沅君也偶作對聯。而最癡心於此的,當是冰心先生。冰心老人寫了不少聯語,如集句

烈士暮年宜學道;

才人老去例逃禪。

等,他出生閩南名門,從小祖父謝鑾恩就為她講解家中對聯,她還寫過兩篇散文《我家的對聯》和《再談我家的對聯》專提此事,祖父所撰名聯

知足知不足;

有為有弗為。

更是她畢生箴銘,老年時的冰心每每想起這些句子,總是感慨“文好,字也好,看了是個享受。”

由近代步入當代的才女中,楊絳先生罕有的一副寫給錢鍾書先生的對聯很有名。她所題

中書君即管城子;

大學者兼小說家。

緊扣錢老作品,並戲稱錢先生為“‘管’‘城’作者”,既合其人,也合其趣。以詩詞名世的葉嘉瑩先生也喜愛對聯,她曾說小時常見伯父寫對聯,至今對伯父每年教她“新春試筆”寫春聯的景況記憶猶深。旅居海外時,葉先生還曾在一次夢中寫過對聯:

室邇人遐,楊柳多情偏怨別;

雨餘春暮,海棠憔悴不成嬌。

頗有其典雅詞風。

改革開放後,百廢俱興,春意盎然。在1982年的春節團拜會上,胡耀邦同誌在致辭時即興說了一副對聯:

座上清茶依舊;

國家景象常新。

一杯清茶,可見務實作風,景象常新,這是改革之況。就在一年後的春節,這股新風也撲向兩行楹聯。

那年春節,中央電視台等聯合發起的“迎春征聯”活動,引起海內外無數華人關注,成為當年十分轟動的文化事件。在十八萬多件來稿中,人們注意到有不少佳句出自各地平凡崗位上的女性。在十餘年沉寂之後,這次征聯將人們對傳統文化久違的熱愛瞬間點燃。我國女性也由此開始較大規模地參與到當代楹聯文化事業之中。從1980年代到2000年前後,不時在一些征聯活動中看到女性獲獎。1995年,廣西聯家黃太茂先生還編有《中華巾幗楹聯選》,為當代女聯家及時“留影”。這時期,如湖南熊尚鴻、湖北於夢珍、浙江王月曦、廣東何瑞澄、四川張婉萍、北京路翔等,皆是其中佼佼者。熊尚鴻1929年生,是當代著名女聯家。她自幼就承襲家學,十二歲時即有詩聯小集《可與言詩草》,老年所著《老樹新花對聯集》等更是享譽聯壇。

然而當代女性楹聯創作,真正開始產生規模效應,卻已到二十一世紀。得益於改革開放以來傳統文化複興熱潮,得益於日趨完善的基礎教育,更得益於溝通無限的互聯網絡,使得當代女性普遍學曆越來越高,學習傳統楹聯越來越便捷,交流範圍也越來越廣博,創作數量前所未有,創作水平較曆史整體較好,有的甚至足以和古代名家比肩。當代女聯家茁壯成長,還有兩個重要原因,即各級楹聯團體的發展壯大和網絡楹聯、征聯活動的普及。1984年11月,中國楹聯學會成立初期,尚無一位女代表,到二代會時亦無女性理事,而到最近的2019年召開的八代會上,常務理事中女性11名,理事中女性已有27名。中聯會曾在成立十周年和三十周年時表彰過兩次十老、十傑、十秀人物,第一次30人中無一女性,而二十年後的第二次評選,就有張小華、卜用可、賈雪梅三位巾幗聯家。至於各省市縣數以百計的楹聯團體,女性更是足稱“半邊天”。

在當代楹聯創作的“第一梯隊”中,各地巾幗更是紛紛不讓須眉。北京的生吉俐、李曉嫻,上海的陳菁楠,河北的王淑鴻、林看雲、王桂珍、王鳳茹、鄭翠娟、陳奎娟,安徽的章勤玲、魯傳霞,浙江的應綠霞、崔穎,江蘇的卜用可、魏豔鳴、湯潔、關永梅、承潔,江西的胡小敏、庫佳,湖北的田麗君、王細平、崔鯤、王泉珍、邢秀芳,湖南的伏滾、盧珊,廣東的趙秀敏、謝丹、劉妙仙、宋貽珍,福建的施春鶯、謝雅婷,四川的賈雪梅、任鴻,廣西的邱鈺雲,深圳的劉紅豔,新疆的張建芳以及內蒙古的楊雪梅、趙桂雲等,均是在聯壇芳名遠播,多有“獲獎專業戶”之稱。至於因《對聯》雜誌而滋潤的楹聯厚土山西大地上,也湧現出孔春枝、趙瑞琴、張丹薇、曹玉親、王斐斐、胡寶珍、王惠卿、吉薈芸等一批優秀女聯家。而遼寧,更是以楊曉雁、徐榮前、馬嘯、趙濱、劉薇、媯海霞、徐麗紅、郎曉梅,以及曾任《對聯》雜誌下半月刊編輯部負責人的王旭秋,堪稱誕生當今多位知名女聯家的典型省份。而同樣在黑土地,鄰省的黑龍江還有兩位特殊的女聯家,一是全國為數不多的少數民族女聯家、滿族女聯家韓文蓮,以及原本在單位做著一名普通保潔,卻因癡迷楹聯而改變際遇的肇源女聯家李群懿。在這高手如雲的女聯家中,有的成績斐然,像遼寧楊曉雁曾是中聯會《百家聯稿》入選的兩位女性之一,深圳趙秀敏被評為廣東省首批“楹聯名家”,四川任鴻曾獲“全國巔峰對決楹聯高手大賽”總冠軍,江蘇“軍旅聯家”魏豔鳴獲得“2020年度中國對聯創作獎”金獎,浙江應綠霞更是詩聯辭賦俱佳,獲獎頻頻。而入選全國“聯壇十秀”的卜用可、賈雪梅,更是雙花並秀,名聞天下。有人曾統計近五年來全國各類征聯賽事的獲獎“龍虎榜”,卜用可這位揚州才女獨領風華,躍居榜首,三字芳名鐫刻全國數十省市;而賈雪梅曾將其聯稿由浙中名家曹雲霖點評後,集為《鴻雪集點評》,相得益彰,才情不可勝收,至於其參與央視“人機大戰”,更是在全國觀眾前一展蜀中才女風采。

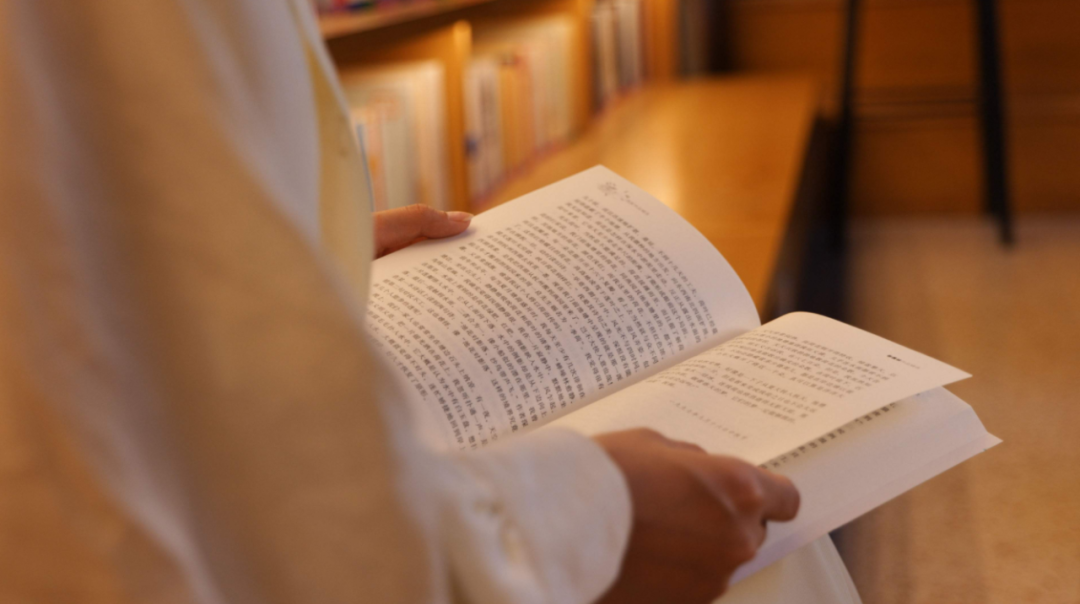

21世紀也是網絡的時代。在各類征聯一邊如火如荼地開展當中,另一邊,在互聯網上,各種馬甲臨屏灌水,也是不亦樂乎。一批優秀女聯家,包括前麵提到的多位創作高手,都通過網絡走向全國。並且她們通過豐富的網絡資源,追溯古賢,師承多家,聯藝精進,水平每每令人欽羨,一些網絡賽事所呈現出的佳作,更是當代楹聯創作水平的一個重要體現。這其中,有一批80、90乃至00後女聯友十分耀眼,如屢獲大獎的85後湖南“琴瑟靜好”李曉嫻,90後廣西“段姑娘”邱鈺雲、福建“白水”黃麗婷、內蒙“淙淙”雷舒迪及湖南姚舉旗等。筆者與幾位誌同道合者,曾創辦中國青年詩詞楹聯網絡平台。近年來,一批在校女學生也激發起對楹聯的濃厚興趣,陸續嶄露頭角,如89年出生的廈大文學博士王懷昭,90後湖南劉夢怡、福建劉棋雙、江蘇黃可欣等都不乏才情,00後福建姑娘許詩涵、陝西姑娘李苗皆文筆清麗,在校時便頻獲佳績,甘肅籍在廈門大學就讀的20歲學生雍容,已獲得“甘棠獎”十佳新秀,至於18歲的泉州中學生黃新雅,更是英氣襲人,後生可畏。這裏麵,不得不提的還有香港80後國文教師霍婉雯,時常見她用繁體字發出的兩行作品,反而讓聯界中人倍感親切。不僅鍾情聯語,這位青年教師還希冀將更多楹聯文化引入課堂,她希望“香港學生能多接觸優秀的傳統文化”。

楹聯文化很少引起傳統文學史及研究者的關注,香港楹聯文化的土壤需要培養,全國何嚐不是。近四十年來,幾代楹聯人篳路藍縷,潛心於楹聯研究當中,希冀搭建起一個能夠被廣泛認可的楹聯學科體係。這當中,許多女聯家身先士卒,甘坐“冷板凳”,取得了不菲成績。其中佼佼者,當是全國“聯壇十秀”之一,全國首個楹聯研究方向的女博士江西張小華女士。小華女士曾師承龔聯壽、文師華、鍾振振等名家,十餘年來,從博士論文《中國楹聯史》開端,相繼在聯史、聯話、聯家等領域,發表《清代楹聯作者時空分布及其文學史意義》《論聯話的演進》《論楹聯的界定及催生因素》等二三十篇有分量的論文,主持“近現代楹聯文獻專題整理與研究”等國家及省級重點課題7項,所著《全民國聯話第一輯》《吉光片羽:中國楹聯故事談》以及輔助龔聯壽先生即將付梓的《楹聯紀事》等,均建基於文獻,而惠及以學人。小華女士的師妹、湖南人周於飛博士,亦專注楹聯研究,曾與其師姐張小華合著《現代話體文學批評文獻叢刊·聯話卷》,其早在2008年出版的《解讀南嶽楹聯》,就曾獲得聯界好評,參與的重點科研項目“張大千詩詞聯研究”“詩詞楹聯與校園文化的融合傳承探究”等皆有不少成果問世,參與楹聯教學項目還曾獲得所在玉林師範學院的教學成果二等獎。在楹聯創作高手雲集的湖湘大地,長沙學院的王璿女士則專心楹聯學術,她結合教學特點所申報的“楹聯文化在現代景觀中的意象營造”“楹聯文化在地域景觀中的傳播與認同”“旅遊文創產品中的楹聯之美”等多項省廳級課題均受到好評,其課堂美育案例《楹聯的校園傳播、傳承與創新》還曾獲得全省大學生藝術展演二等獎。此外,在楹聯研究方麵,提起女聯家,還不得不提“南北二侯”。一是河南鄭州人,擔任廣西欽州學院教授的侯豔博士,她不僅擅長創作,曾獲得不少獎項,而且《楹聯與楹聯文化》專著,《高校楹聯文化教育初探》《社會征聯對當代楹聯文化普及的影響研究》等成果也頗見功力;另一位是位於遼寧鞍山師範學院的碩士生導師侯文慧,她著有《千山楹聯解讀》《鞍山楹聯選》等,在研究之餘,還創建楹聯研究所,擔任非遺專家評委,為楹聯文化傳播積極創造條件。

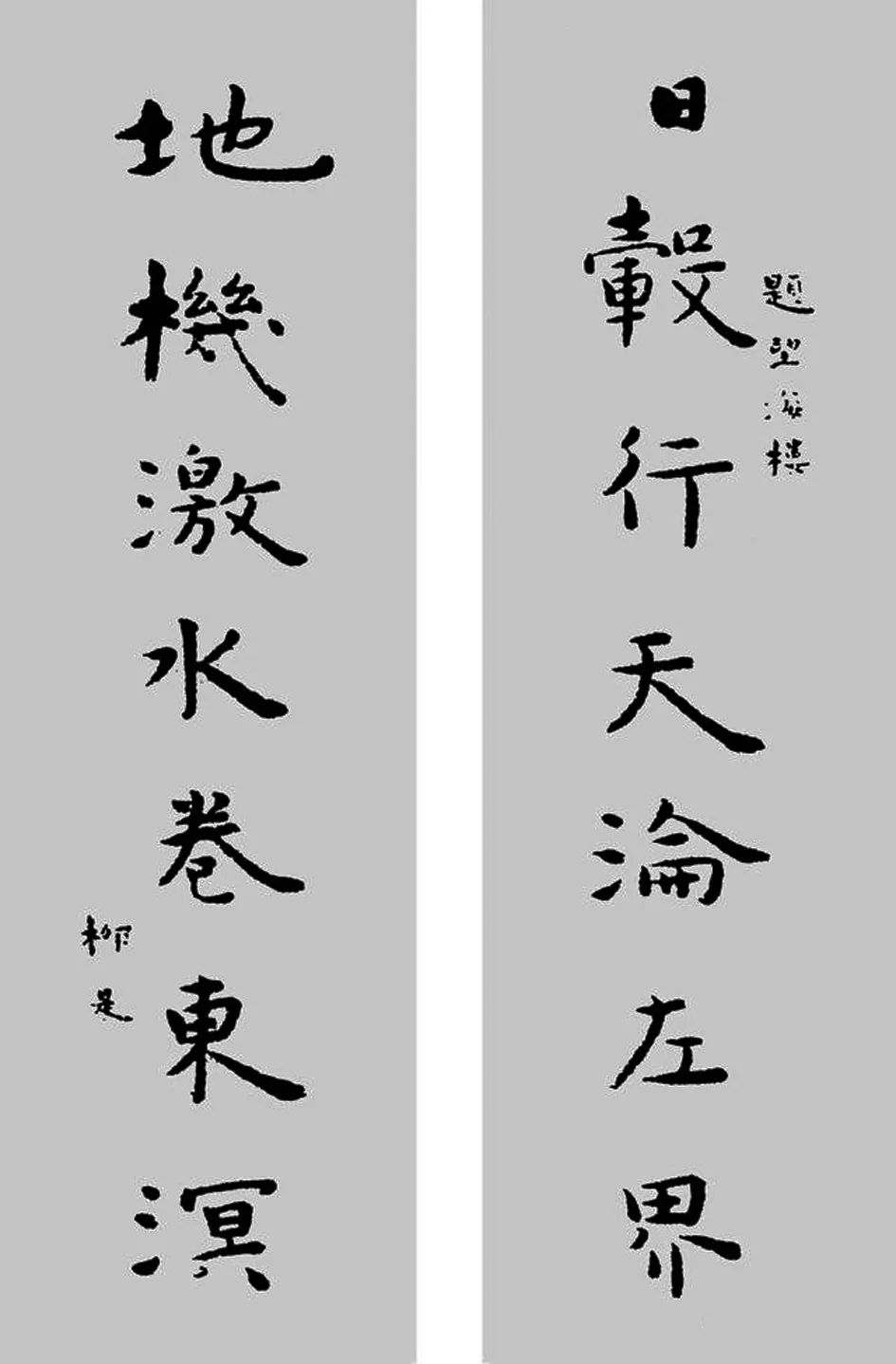

說到楹聯文化傳播,自古最優載體當然是楹聯書法。較早可見的巾幗聯墨,傳世有署名柳是(即明末名媛柳如是)題望海樓的楷書墨跡,字跡深得“初唐四家”褚遂良的法度,聯語是

日轂行天淪左界;

地機激水卷東溟。

這其實是從元代柳貫的詩中摘錄而來。近代以來,擅寫聯墨者,常見的有陸小曼、胡絜青、於立群、莊閑、遊壽、蕭嫻、陳佩秋、周慧珺等。1924年出生的武漢女書家翁月卿,還擅長撰聯,曾任湖北省楹聯學會顧問。擔任過中國楹聯學會顧問的當代巾幗書法大家,則有甘肅張改琴和北京林岫。尤其林岫先生不僅是聯墨大家,更是當代楹聯名家。她曾著有《紫竹齋聯語選萃》,其知名的《紫竹齋藝話》亦有多篇涉及對聯文化知識。她曾說,自己幼年識字,便從《聲律啟蒙》起步,並跟隨老師練習屬對,“我學會了屬對和辨別常用字的四聲”,使她終生熱衷於楹聯。近年來,活躍在聯壇的女書家主要有沈一丹、方放、張筱曼三位。沈女士還是已故中國楹聯學會孟繁錦會長的兒媳,也是一段聯壇佳話。筱曼女士現任中央電視台網絡傳播中心書畫頻道總監,許多中國楹聯學會與央視網及有關媒體的合作,均少不了她的貢獻。

楹聯傳承,重在教育,而楹聯女教師,毫無疑問是其中骨幹。2020年,中國楹聯學會曾發布“全國楹聯教育精英榜”,上榜30人中,女聯家就有10人,如江蘇周黎霞、深圳劉紅豔、吉林宋彩霞、山西吳海霞、甘肅賀永粹、山東李桂英、雲南鄭蘭芬等,均在當地聯教中很有建樹,這其中代表,當屬“東霞、西薇、北彩、南紅”。說起“東霞”江蘇太倉高新區第三小學的語文教師周黎霞,可謂人盡皆知。她從事楹聯教學十四年,多次獲得全國優秀楹聯教師、蘇州市青年教師“雙十佳”等。才貌雙全又擅吟誦的周老師還曾於2011年被央視邀請參加《兔年話春聯》特別節目,2020年央視大型紀錄片《楹聯裏的中國》,其第三集《對中童趣》講到聯教,也是以周老師和她的學生為主線。“西薇”則是山西省骨幹教師、運城名師張丹薇。張老師也兼擅詩聯,位列“河東聯壇十傑”之一。她曾多次參加全國全省講課比賽並屢獲大獎,是山西省首屆楹聯電視大賽冠軍,並因楹聯教學方麵的突出成就,獲得山西省“五一勞動獎章”。“北彩”是白城師範學院教授宋彩霞,她創辦楹聯文化研究中心,開設楹聯在線開放課程,出版高校楹聯教材《楹聯文化概論》,建設高校楹聯文化長廊,帶領團隊在全國高校楹聯教育中開創許多先河,她主講的楹聯課程還入選國家精品在線開放課程,所在學校也被評為“吉林省最佳楹聯教育基地”“全國聯教工作先進單位”。“南紅”則是位於廣東深圳的中學一級教師劉紅豔,作為全國聞名的創作高手,劉老師並未停留於“獨樂樂”,而在所供職的南山區珠光小學開設楹聯課程,教育部門還專門為她設有“楹聯名師工作室”,政府並對其教學科研項目予以較為豐厚的資助,其主持的《身邊的楹聯文化》也被評為“深圳市好課程”。

從創作到網絡,從聯墨到教育,當代楹聯文化事業的發展壯大,其背後一個重要“推手”就是覆蓋全國及省市縣鄉五級的各級楹聯團體。近四十年來,數百個楹聯團體以弘揚優秀傳統楹聯文化為己任,踐行使命,奮力開拓,推動當代楹聯文化事業蓬勃發展。這其中,一些女性在各類團體擔任職務,也充分展示出自己優秀的組織協調能力,更看得出她們勇於肩負起的一份傳承責任。老一輩優秀楹聯活動家,如中聯會第一位女性常務理事北京成立先生,上海楹聯學會曾任負責人之一的佟今女士。當下各楹聯團體中的“女旗手”不在少數,如江蘇省楹聯研究會副會長魏豔鳴、湯潔,雲南省楹聯學會副會長李嫦莉,“津門十大聯家”的王文榮,已故山西省楹聯藝術家協會秘書長崔仰霞等,還有擔任四川省楹聯學會常務副會長的李睿,更有作為地方聯壇“領頭雁”的重慶楹聯學會會長何登榮、湖北省楹聯學會會長易凡,以及擔任中國楹聯學會顧問委員會副主任的天津李潤蘭等,均為兩行事業傾注了大量心血,也贏得廣泛認可。

而《對聯》雜誌社長兼總編傅海青女士,自接過社長“接力棒”後,更是在這本雜誌三十多年的積澱上賡續奮鬥,麵對互聯網對傳統媒體的強力衝擊,帶領編輯部一行人提質量、優發行、創平台、強隊伍,與日俱新,毫不懈怠。此外,網名“瀟湘妃子”的雲南大理大學教授陳麗榮,也是在重要時刻接過大任,銳意進取,在網絡聯壇興起之時,她執掌聯都論壇,從版麵更新到每日臨屏,從活動策劃到線下聯誼,幾乎事無巨細,讓這“副業”占用的時間和經曆超過主業,也讓聯都一度成為全國影響力最大的楹聯專業網站。

毫無疑問,當代諸多女聯家,或創作、或網絡、或聯墨、或聯教、或事業,莫不以卓越的才情和魅力,與文字相交契,與時代相扣合,在楹聯這一傳統文學領域,散發出當代女性的縷縷芬芳。尤其近十年來,當代女聯家也因自身努力,不斷受到各個層麵重視。2014年,山西率先在全國舉辦“女聯家文化研討會”,先聲奪人,博得滿堂喝彩。2015年《中華楹聯報》推出“巾幗風采”專欄,集中展示在創作方麵有所見長的三十餘位女聯家風采。此後,河北曾推出《群芳集》、湖南邵陽有《邵陽女子楹聯》、湖北黃岡有《中華女子楹聯》等叢書或專刊。目前已有湖北、天津、遼寧、黑龍江、廣東、廣西、湖南多個省市成立女子楹聯學會或專業委員會,天津舉辦過女子聯墨專題展,廣東還設有優秀女子聯家“金花獎”……這讓人想起中國楹聯學會會歌《楹聯之歌》中的一句歌詞:“國粹自古傳到今,今朝聯花分外紅”。這“紅”不僅僅是絢爛的楹聯之紅,更是無數優秀女聯家的姹紫嫣紅,絢麗風姿。今朝聯花,因他們而顯得分外之紅!