百戰河山,剩此樓頭煙樹

——微茫悲愴類

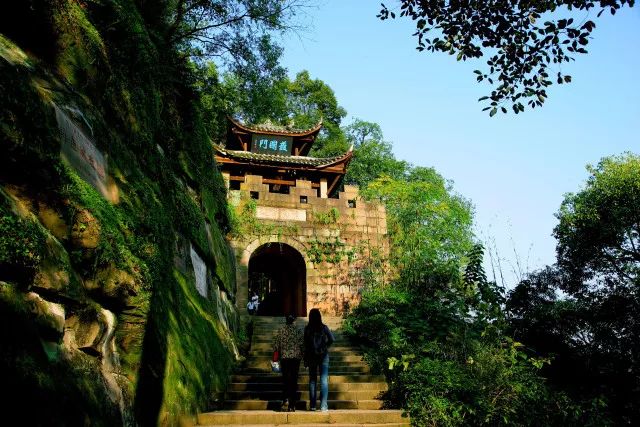

重慶合川釣魚城古戰場遺址護國門

攝影/靖艾屏/FOTOE

中國人處山水中,其心境是自然平和的,隻有在風景不殊山河有異之時內心的平靜才被打破,發而為文才能見出一些悲劇精神。而藝術的偉大,恰在於有悲劇成份的加入。盡管我們中國人的心靈裏並不缺乏那大海似的雍穆幽深,但少有“秦時明月漢時關”的雄渾深遠和“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”那種於悲愴沉痛中見出無窮時空的“微茫”,因之帶有微茫悲愴感的山水楹聯就顯得愈發珍貴。

百戰河山,剩此樓頭煙樹;

九天珠玉,吹成水麵文章。

此曾國藩題江西省奉新九天閣聯。九天閣位於奉新縣行政中心後、岐山腳下的潦河中心一小洲上,毀於戰火,僅存遺址。這裏是作者幾經轉戰之地,戰地重遊,不禁感慨橫生。“百戰河山,剩此樓頭煙樹”,雄奇突兀,淒愴雄闊,自有一種獨立蒼茫之慨。“九天珠玉,吹成水麵文章”,華美富麗,給人無盡聯想。“九天”,既是地名,亦顯氣勢,“珠玉”,水觸石而飛,似珠似玉,“水麵文章”,風蕩之而成紋。

上聯雄闊蒼茫,氣衝鬥牛,景象之荒涼,戰況之慘烈,皆在其中,下聯富麗華美,虛幻空靈,如淩波仙子,飄然而去。全聯情景渾然一體,芥子須彌。上聯入筆即收,力厚氣足。下聯似收猶放,另開一境。縱橫披闔而如行雲流水,非橫掃千軍之大手筆不能為也。

一樓何奇?杜少陵五言絕唱,範希文兩字關情,滕子京百廢俱興,呂純陽三過必醉。詩耶?儒耶?吏耶?仙耶?前不見古人,使我愴然涕下;

諸君試看,洞庭湖南極瀟湘,揚子江北通巫峽,巴陵山西來爽氣,嶽州城東道岩疆。瀦者,流者,峙者,鎮者,此中有真意,問誰領會得來?

這是懸掛於嶽陽樓一樓大廳正麵,清代著名書法家張照書寫的嶽陽樓記屏雕兩側的一副木刻長聯,出幅附識“羅平竇垿撰”,對幅附識“道州何紹基書”。

聯語以問句始,以問句終,又一改山川名樓聯出幅風光對幅掌故範式,用典有大珠小珠落玉盤之流利,格調豪放,氣象崢嶸,境界闊大,寄慨遙深。竇垿生活的時代正值晚清,當時外患內憂,國事不堪問,前途甚渺茫。辭官歸鄉途中,登樓而望,洞庭湖湖光湧聚,長江奔湧東去,巴陵山雄峙萬方,嶽陽城威鎮荊南,經過了多少滄海桑田,卻依然或瀦、或流、或峙、或鎮地存在在那裏。比起大自然看不出的緩慢變化,朝代的興替、個人的得失是多麼的渺小。先賢不見,勝景依然,此中真意,誰能領會?深沉的曆史感喟與現實棖觸寄寓磅礴跌宕之文字中。此等聯語非胸有大丘豁,氣吞萬裏之君子不能為之。

五百裏滇池,奔來眼底,披襟岸幘,喜茫茫空闊無邊。看:東驤神駿,西翥靈儀,北走蜿蜒,南翔縞素。高人韻士何妨選勝登臨。趁蟹嶼螺洲,梳裹就風鬟霧鬢;更蘋天葦地,點綴些翠羽丹霞,莫孤負:四圍香稻,萬頃晴沙,九夏芙蓉,三春楊柳。

數千年往事,注到心頭,把酒淩虛,歎滾滾英雄誰在?想:漢習樓船,唐標鐵柱,宋揮玉斧,元跨革囊。偉烈豐功費盡移山心力。盡珠簾畫棟,卷不及暮雨朝雲;便斷碣殘碑,都付與蒼煙落照。隻贏得:幾杵疏鍾,半江漁火,兩行秋雁,一枕清霜。

這是雲南昆明大觀樓臨水一麵門柱兩側的長聯。聯語為陝西三原寒士孫髯翁落魄昆明所撰。初為昆明名士陸樹堂行書刊刻,清鹹豐七年(1857)大觀樓毀於兵燹,聯亦無存。光緒十四年(1888)雲貴總督岑毓英重修大觀樓,囑幕僚趙藩工筆楷書木質刊刻重立,一方勝跡,頓還舊觀。現今所見銅質藍底金字為昆明市人民政府於1999年所鑄。

昆明大觀樓 攝影/餘慧君/視覺中國

大觀樓始建於康熙年間,處昆明西南滇池之濱,與蒼翠疊嶂之太華山隔水相望,登樓可盡攬周邊湖光山色。孫髯翁少年即隨父寓居雲南,幼負奇氣,工詩賦,喜種梅,嚐作小印曰“萬樹梅花一布衣”。 一生窮困潦倒,然堅毅樂觀,品性高潔,身無分文,心憂天下。

長聯盡摹滇池景象,極言千年滇史,狀物則物勢流轉,辭采燦爛,文氣貫注;寫意則意氣馳騁,沉鬱頓挫,一掃俗唱。有洞見、有深情,有生化天機的微妙與無窮時空的微茫。其個人的感喟,包含著一種壯闊宏偉悲天憫人的宇宙意識,也表現出一種深沉的生命情調與審美意味。

而單從藝術上講,此聯聯中套聯,有駢文麵貌、詩詞韻味、散文風骨,堪稱空前絕後。

意靜不隨流水轉,心閑還笑白雲飛

——佛寺山水楹聯

俗言天下名山僧占多。大凡風景優美而稍有名氣的深山大川都有寺廟,而所有寺廟皆有楹聯。這些佛寺楹聯或為稱頌菩薩大德,或為演揚佛道法理,或為教人去除愚妄,或為言說參禪慧悟, 或為指陳修行法門,滿是玄言慧語,滿是佛道慈悲,讀之如甘露潤心,明悟似醍醐灌頂。

寺廟楹聯中融山水風物與修行覺慧於一體者亦甚是可觀。這等聯語無論是青青翠竹鬱鬱黃花,是朝雲暮雨碧海青天,無不體現佛性,蘊盈智慧。而依其與山水關聯之隱顯強弱,又可分四類。

有緊扣周遭地理環境的,如“潮汐撼危崖,澎渤濤聲即是觀音示現;海天開淨土,莊嚴世界居然正法如來”(浙江普陀山普濟寺)。有泛言山水而著佛性的,如“翠竹黃花皆佛性,白雲流水是禪心”(四川峨嵋山報國寺)。有以山水為托而旨言覺慧的,如 “一日兩度潮,可聽其自來自去;千山萬重石,莫笑他無覺無知”(浙江普陀山海岸牌坊)。有不見山水隻見覺慧的,如“古佛堂前風掃地,高山頂上月為燈”(五台山古佛寺)、“寺院有塵清風掃,山門無鎖白雲封”(五台山文殊寺)。

試細言幾聯。

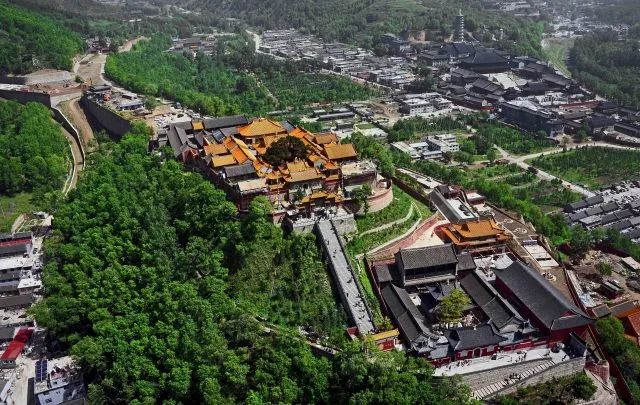

五台山 攝影/CFP

佇立峰頭,但見雲來雲去,縹緲千山俱在足下;

置身台上,隻覺非真非幻,暉陰萬象盡歸眼中。

此聯張布於五台山某峰頂。五台山我沒去過,但峨嵋金頂景象正與此同。登臨山頂,雲海漫漫,縹緲千山俱在足下,暉陰萬象盡歸眼中,隻覺非真非幻亦真亦幻。此聯文字淺近景象迷幻意蘊充盈,讀之似覺足踏僧俗兩界,身在萬仞之上。

風聲、水聲、蟲聲、鳥聲、梵唄聲,總合三百六十擊鍾鼓聲,無聲不寂;

月色、山色、草色、樹色、雲霞色、更兼四萬八千丈峰巒色,有色皆空。

此為浙江天台山中方廣寺聯。梵唄,佛教歌讚。寂,空寂無聞。色,佛教把可感觸的物質世界稱為“色”,屬於精神領域的稱“心”。空,佛教認為一切事物的現象都有其因和緣,事物本身並不具有任何常住不變的個體,也不是獨立存在的實體,故稱之為“空”。

浙江普陀山 攝影/許叢軍/東方IC

周麗雲評述這副對聯極畫工之微、盡化工之神,自然之美、哲理之玄,俱在醇厚之韻味中。作者象個高明的畫家,再現了大自然的神奇之美:峰巒、雲霞、樹、草、山、月,林林總總,色色入目;又象個文明的音樂家,譜寫出天地間神妙之曲:風、水、蟲、鳥、梵唄、鍾鼓,萬萬千千,聲聲入耳。更兼有“三百六十擊”“四萬八千丈”數量詞,使其時間延長空間擴展,畫幅更奇樂曲更壯。更妙的是,聯末陡筆一轉,千萬個聲音突然不聞、萬千種景色突然不見,一片空寂,一片澄明。

聞一切音如聞空空寂寂之聲,見一切相如見空空寂寂之相,這是修行的最高境界,隻有徹底的不思量、不分別、不執著,徹底的無我方能臻此。

有感即通,千江有水千江月;

無機不被,萬裏無雲萬裏天。

此為普陀山海岸牌坊門柱聯。有感即通,是說眾生皆有感應善根,隻要他心有此感便自有佛性。無機不被,意即隻要有機緣,就會被佛恩被覆。月如佛性,千江如眾生,江不分大小,有水即有月,人不分貴賤,凡人皆有佛性。佛性在人心,無所不在,就如月照江水,無所不映。天空有雲,雲上是天,隻要萬裏天空都無雲,萬裏天上便都是青天。天可看做是佛心,雲則是物欲、是煩惱。煩惱、物欲盡去,則佛心本性自然顯現,心地澄澈,一片光明,萬裏無雲萬裏天。

宋儒朱熹有“月印萬川”之說,在我國傳統文化中,早有天人合一、天人一理、天人相通、天人相應、天人感應之說,民國印光大師所撰此聯與其實為一脈相承。

古寺無燈憑月照,

山門不鎖待雲封。

此為陝西終南山彌陀寺山門楹聯。此聯之妙全在境界。古寺本無燈,山門何需鎖? 可聯家偏要說古寺無燈山門不鎖。古寺無燈憑月照,山門不鎖待雲封,其景象無人無我非色非空,讀之既覺作者想象之奇,尤驚作者心性之寂,非徹悟佛道高人難出此言。