“洪椿曉雨”,峨眉十景之一。

洪椿坪古寺不僅以其自然景觀著稱,滿寺之楹聯也聞名於世。既有“百字”長聯,又有四字短聯。尤其是充滿禪意的廟聯隨處可見。

如:

“處己何妨真麵目,待人總要大肚皮”;

“月在上方諸品靜,心持半偈萬象空”;

“不滅不生,洪椿難老;無人無我,千佛同心”

等。

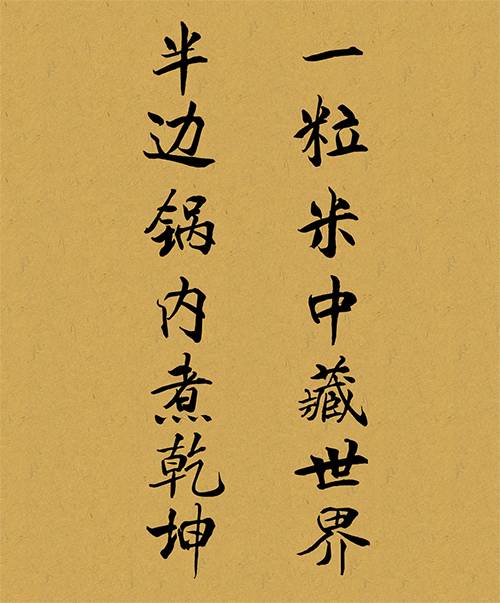

然而,我最喜歡的卻是齋堂門前的一楹聯,聯文:

此聯對仗工整,古拙樸實,深入淺出,尤其是用“一粒米”對“半邊鍋”,通俗而得體。並且,聯韻鏗鏘,濃墨巨點,用“藏世界”對“煮乾坤”,元氣淋漓,磅礴而含哲理。灌注了撰聯者強烈的審美之主體意識,堪稱楹聯之上乘者!

遺憾之事,其撰聯者卻為迷惑。有人說是根據唐•呂洞賓“一粒粟中藏世界,半升鐺內煮乾坤”所改;有人說是清•康熙皇帝愛新覺羅•玄燁題;而《峨眉山楹聯選集》一書幹脆落“佚名”。

其實,現在要尋找其原作者之根源,的確很難。因為類似此聯內容和形式的太多、太多。如:宋代釋晉濟《五燈會元》卷八:“一粒粟中藏世界,半升鐺內煮山川”;雲南通海縣海潮寺聯作:“一粒米中藏世界,半邊鍋內煮山河”;佚名題道室聯:“一粒粟中藏世界,五雲深處掌書圖”;《碧岩錄》中有言:“一塵舉而大地收;一花開而世界起”等。不過,從淵源來看,我比較認同唐•呂洞賓所改之說。

作為上乘之聯,自然少不了各種品賞之言。

初看則為:在一粒米中,藏得下整個世界;半口鍋裏,煮進了整個天地。然而,就其內容的哲理和深奧,卻眾說紛紜。最常見的說法:“是對山中僧人清苦生活的生動寫照,也是對他們堅持苦行虔誠禮佛的豁達態度的讚揚。這種日常物質生活的極端清苦與精神世界的超脫和樂趣,形成了強烈的對比,也構成了有機的對立統一。”對此,我不能完全苟同。

我們不能簡單地以“一粒米”、“半邊鍋”的表相來說,是山中僧人清苦生活的寫照。其實,凡對佛理有一點認識的人都知道,佛家禪語是不能講的,一說即不中,禪的境界是言語道斷,心行處滅,是與思維言說的層次不同的。

禪是一種智慧,禪是一種心境。

描寫主觀靜心時的禪煉感覺,或頓悟時的興奮歡快,又常移情於周圍環境,即山林、夜色、秋風、清泉,或一粒米、一塵沙等。正如有人這樣描述:“它打破了常俗的知解框架,從大時空(宇宙)的角度進行思維”,“有時,它又將那些複雜而糾纏的人生疑問與痛苦一語道破,顯得那麼酲豁,極通俗而快捷”。比如:達摩祖師的一句名言:“終日吃飯,未曾咬著一粒米”。又如:一花一世界,一木一菩提,特別是“一微塵納三千大千世界,一刹那裏收盡三世一切時劫”。這些語言絕非是簡單的字麵之義,而應該是在描述一種境界:在小的事物也藏著萬象的意義,透過細微的事物能夠看明白一些大道理,領悟到一些東西。如果上升到哲學的角度,那就是“小與大”、“個體與整體”的辨證關係,並構成其有機的對立統一。其實,這才是此聯哲理妙趣的支撐點。

“小與大”,是相對存在的,一般人執著於事物外在形體的大小,被心眼蒙蔽了。象一粒米,可以說小的太容易被人忽視,被人忘卻,但是,米裏卻蘊涵著世界上所有的偉大力量,人類生命的根基,表現出無窮的靈光和智慧。正如瑞士現代著名雕塑家、詩人賈科梅蒂謂之:“事物內部有著某種非常寶貴非常權威的東西,可我常常被外表的真實所困擾。外表的真實與內部的真涵,看來是有差別的。一切事物在這一瞬間裏都似乎有點怪誕,毫無價值可言,應予丟棄的。”是呀,“一粒米”就是這種“非常寶貴非常權威的東西”,因人類的生存似乎永遠離不開這小小的米粒。同時,“外表的真實”是“一粒米”,而“內部的真涵”則是一個世界,一個有著無窮靈光和智慧,人之活動的世界。

同樣的道理,“半邊鍋”是“外表的真實”,而這“半邊鍋”內的“乾坤”(即人類的活動)才是其“內部的真涵”。換句話說,此聯的絕妙之處,就是撰聯者在認識事物的過程中,將“外表的真實”與“內部的真涵”相撞擊的“一瞬間”,蘊涵著哲理“小與大”、“個體與整體”的辨證關係,營造出了一種“怪誕”對比的升華----禪意,進而丟棄了它的“外表”,把握住了它的“本底”。並以“藏”和“煮”二字於聯語中,將“一粒米”和“半邊鍋”的“真涵”披露於人,留給人們一個偌大的空間,令人去思考,去再創作。

這裏似乎在告訴我們一個道理:任何物件都可代替花來示法,即使是一粒米或一粒細沙,也可以從中看出一個天地。事事以小見大,隻有著眼做好小的事情,才能做好大的事情。一個人認識到自己的渺小,那就是一種偉大。

當然,作為禪意的廟聯,也離不開佛經之教義。按華嚴宗教義之一是“一即一切,一切即一。”《華嚴一乘教義分齊章》分析說:“一”是“十”的基數,“十”由十個“一”組成,無“一”即無“十”,可知一就是十;同理,十中每個一的自體,也就是第一個“一”,十之本身無獨立自性,所以說十即是一。由此推論,多與一,一與多,整體與部分,一般與個別都是相等關係。並且,佛語有雲:“九九歸一、終成正果” 在這裏,“九”是最大的,也是終極的,古今傳統人文裏都以之為“最”。要想“九九歸一、終成正果”,還需要“一四七,三六九”,一步一步往前走。九九歸一即從來處來,往去處去,又回到本初狀態。其實,這種回複不是簡單的返回,而是一種升華,一種再造,一種涅槃,更是一個新的起點。

總之,在品讀廟聯時,應以其佛經之教義為基礎,抓住其“小與大”、“個體與整體”的辨證關係,特別是由這種關係而升華的禪意,把握其本質,即一粒米就是一個世界,可看到悠悠歲月的綿長無盡,半口鍋好像充滿著所有山川的生命。