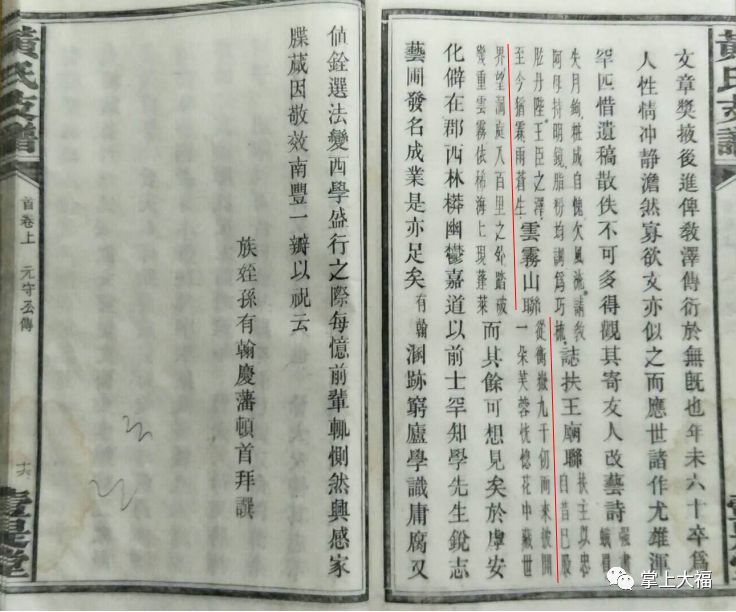

從衡嶽九千仞而來披開一朵芙蓉恍惚花中藏世界

望洞庭八百裏之外踏破幾重雲霧依稀海上現蓬萊

---摘自清光緒壬寅年《黃氏支譜》之《元守公傳》

這首名聯以“衡嶽九千仞”、“洞庭八百裏”、“芙蓉山”、“雲霧山”分別相對,站得高,看得遠,把芙蓉山、雲霧山描繪成仙境一般,讀來讓人胸襟開闊,心曠神怡。此聯曾榜於鹹豐二年(1852)大溈山腳庵雲霧山庵(舊稱九鄉公庵)殿宇中堂,在清光緒壬寅年(1902)修編的大福鎮大堯村《黃氏支譜》之《元守公傳》中記載為黃國香(字元守)撰寫,現被芙蓉山景區書於雲霧山庵下大茅坪腳庵“雲霧天宮”門聯上。

文人臆測改奇聯 國香有知定氣顛

原文“從衡嶽九千仞而來來披開一朵芙蓉恍惚花中藏世界,望洞庭八百裏之外踏破幾重雲霧依稀海上現蓬萊”,半幅對聯出現了錯字、別字三處四個字。

清光緒壬寅年《黃氏支譜》,由黃國香後裔黃有翰(1874-1910)為主修,並錄有先譜遺傳雲貴總督羅繞典為黃氏家譜所作序言。此《黃氏支譜》和同治甲子(1864)續修《黃氏族譜》現珍藏於大福鎮大堯村村民家,為黃氏家族珍品級孤本。

在《黃氏支譜》之《元守公傳》中錄有黃國香如文章開頭所述名聯外,還有遺稿《誌扶王廟聨》---“扶王以忠自昔已股肱周陛,王臣之澤至今猶霖雨蒼生”,以及寄友人改藝詩“強書蛾眉失月鉤,粧成自愧欠風流;請教阿母持明鏡,脂粉均調爲巧梳。”其餘均散佚。

黃國香(1790-1850),號蓉麓先生,善觀山水,與清代農民起義領袖黃國旭(雲霧山庵主修)為同胞兄弟。他曾從邑中梅書院張金陵,時有武陵宗師看到黃國香詩對氣勢恢宏,平仄韻合,大為驚奇:“輒,此古梅健將也!”並囑其來年趕考,以此名聯應考。可惜第二年應考快交卷時,黃國香鼻血滴壞考卷,主考官歎曰:“命該如此不吉利,蛟龍不能歸大海。”故後人請風水先生看地,認為大堯村之所以不出人才,是大堯村關山緊所致,遂在大堯村與聶家灣交界“鎖門”羅星頂上建“大堯土塔(1890)”一座,曰“惜字爐”,又叫“惜字塔”,現為省級文物保護單位,被譽為南方土塔之尊。

雲霧山絕世名聯之謎

2014年,筆者在請教當地一名鄉賢,在談及黃國香雲霧山對聯時,他說作者是“八指頭陀”寄禪法師。

2018年4月14日,筆者在芙蓉林場發現在辦公樓前豎有對聯一首:

自衡嶽九千仞而來,推開一朵芙蓉,仿佛花中藏世界;

望洞庭八百裏之外,踏破幾重雲霧,依稀海上現蓬萊。

當時對聯懸掛未分左右,有人說沒有橫批也可,也有人說作者是“八指頭陀”,而非黃國香。

此外,在微信交流群中,有網友提供原安化一中張式弦老師《遊雲霧山·序》中記錄對聯為:

自衡嶽三千仞而來,推開一朵芙蓉,仿佛花中藏世界;

望洞庭八百裏之外,踏破幾層雲霧,依稀海上現蓬萊。

更有甚者,有人提出“八指頭陀”寫的是“五千仞”的,真可謂眾說紛紜,一時難辨其真偽。

雲霧山頂麵朝雲海心曠神怡

深入調研霧散見分明

為去偽存真,安化縣大福鎮梅山文化研究會團隊為解讀名聯中“披”字與“推”的疑問,於2018年5月14日登上雲霧山庵,進行認真的田野調查。車行大茅坪腳庵,發現雲霧山風景區已故張怡民先生修建的“雲霧天宮”牌樓,上麵懸掛的對聯與芙蓉林場一致,與黃國香原作上聯相比出現了四個錯別字:“從”寫成了“自”、“披”寫成了“推”、“恍惚”寫成了“仿佛”,與原作大相徑庭。

一幅名聯竟然出現這樣的問題,究竟是後人不能理解原作者意境,還是沒有看到曆史記載,亦或是“八指頭陀”所修改被傳世?下麵,我們一起來探尋原作者的創作意境。

“自”和“從”,寓意大不同。“自”表示本人,己身;“從”古同縱橫的“縱”,比“自”具有更寬廣的意境。在這裏,作者站在雲霧山庵觀景平台,看到浩渺群山雲霧繚繞,一股胸懷天下的潛意識油然湧動。所以,對聯中用“從”更加符合現場隻可意會不可言傳的胸襟。從平仄來看,上聯“自”(zì)與下聯“望”(wàng)同為仄聲,不能相對;“從”(cóng)為平聲,與下聯“望”(wàng)平仄相對。所以,這幅對聯起句首字原作者用“從”,而不是後人臆測的“自”字。

見證唐代遺跡 弘揚時代精神

安化縣大福鎮梅山文化研究會黃正芳、謝國平、李良軒等開展田野調查活動,探訪雲霧山寺廟唐代遺跡

“推”與“披”,用典見分明。“推”,推脫或用力使物體順著用力方向移動,屬於一動詞。而“披”字,它出自《幼學瓊林》:“披星戴月,謂早夜之奔馳;沐雨櫛風,謂風塵之勞苦。”同時,“披”也出自《世說新語·賞譽》:“......見之若披雲霧,覩青天。”清代王夫之著《宋論·太祖》:“俾其耳目心思之牖,如披雲霧而見青霄者,誰為為之邪?”均亦寫作為“披霧”。就字麵而言,名聯中“披開一朵芙蓉”,是指雲霧山常年雲霧縈繞,隨風飄絮,狀似一朵芙蓉花躍然眼前。作者把雲霧山自然和諧的意境描繪得惟妙惟肖,也把勞苦大眾不畏辛勞、肩扛背馱修建雲霧山庵的沸騰場麵展現出來了。如果用“推”字,整首對聯就與作者原意相差甚遠。

“仿佛”與“恍惚”,不能混為一談。“仿佛”,指差不多,好像。對聯中的“恍惚”,即站在雲霧山頂,迷離於雲霧變幻,在天地之間神遊、陶醉,遠望芙蓉山係,隱隱約約感覺到芙蓉山像盛開的花朵展現在世人麵前。深入了解當時的社會背景就能理解原作者憂國憂民的胸懷了,在清朝道光末年到鹹豐初年,安化縣及周邊天災連年,收成銳減,農民無法維持最起碼的生活,而劣紳對鄉民的欺詐加劇,當地勞苦大眾一方麵在黃國香、黃國旭帶領下奮起保衛家園,另一方麵組織雲霧山周邊群眾自發修建九鄉公庵(雲霧山庵),把當時芙蓉山群眾樂觀向好的精神狀態蘊含在對聯中,非凡人所能體會。

考證講究多管齊下 現代手段助力調研

安化縣大福鎮梅山文化研究會黃正芳、謝國平、李良軒等開展田野調查活動,在雲霧山大茅坪用無人機采集素材

“八指頭陀”,訛傳創作無記載。近代寄禪法師,名敬安,俗名黃讀山,曾任中華佛教會第一任會長,是清末著名的詩僧,別號“八指頭陀”。寄禪法師1850年生於湖南湘潭縣,七歲喪母,十二歲喪父,曾從私塾學《論語》等,不久因家境貧困而輟學,後以幫人放牛糊口。同治七年(1868)時年十六,在湘陰法華寺出家。二十歲學寫詩,清光緒元年(1901)為大溈山密印寺第157位住持,著有《八指頭陀詩集》以及《白梅集》。經查閱其相關文集,均未發現此名聯的相關記載。

“三千仞”和“九千仞”,原著意境宏大。據《幼學瓊林》記載:“......衡山在湖廣衡州衡山縣,周八百裏,名岣嶁山,軒翔聳拔九千餘丈......”,對連綿群山描繪宜用較大的數字來表達其宏偉壯觀。不難看出雲霧山此名聯對“九千仞”、“八百裏”等是有典有據的。

筆記攝影航拍多管齊下錄真跡

安化縣大福鎮梅山文化研究會黃正芳、謝國平、謝國平等開展田野調查活動,記錄雲霧山相關遺跡

唐代遺跡孤零力 肆意牛群荒漠化

唐代遺跡孤零力 肆意牛群荒漠化

雲霧山以發展養牛業為題,肆意放任牛群常年蠶食、踩踏生長環境原本惡劣的高峰,荒漠化已經非常嚴重,期待能引起相關部門重視