“三吳一馮”——吳湖帆、吳待秋、吳子深、馮超然

民初海上畫壇全國書畫藝文精英彙聚,能躋身藝壇露一頭角者,皆是一時之選。上個世紀三四十年代山水畫壇佼佼者非“三吳一馮”莫屬,四位名家山水超脫勝妙,不讓前賢。而山水為四君之擅勝場,除梅景書屋主人外,其餘三人皆不以書法知名,流傳既少,故收清末代狀元榜眼探花傳臚書法四屏之名目,反而比集三吳一馮四家書法容易地多。

吳子深(1893-1972),字華源,號桃塢居士,為吳中望族,世稱“富吳”。(吳湖帆為“貴吳”)子深先生擅山水、蘭竹,山水遠宗董源,近師董其昌,布局規矩,筆墨清秀,氣格純正。竹石師文同,偃仰疏密合乎法度,無明清文人習氣。其樂善好施,慷慨大度曾以巨資創建蘇州美術專科學校於滄浪亭畔,任校董會主席及教授。吳氏不單精於繪事,工於書法,且詩文敏捷,兼擅昆曲,醫道深湛,長於命理,其才兼數科可居三吳一馮之首。

其早年曾從舅父學醫,1937年遷居上海英租界慈惠南裏,懸壺濟世,掛牌“吳子深醫室”,次年擴大醫務,租下威海衛路祥麟裏三層洋房,在醫界令譽卓著。吳子深對藝事鑽研巨細靡遺,加以為人曠達,澹泊自適,更增添了其書畫作品的超逸雅趣。

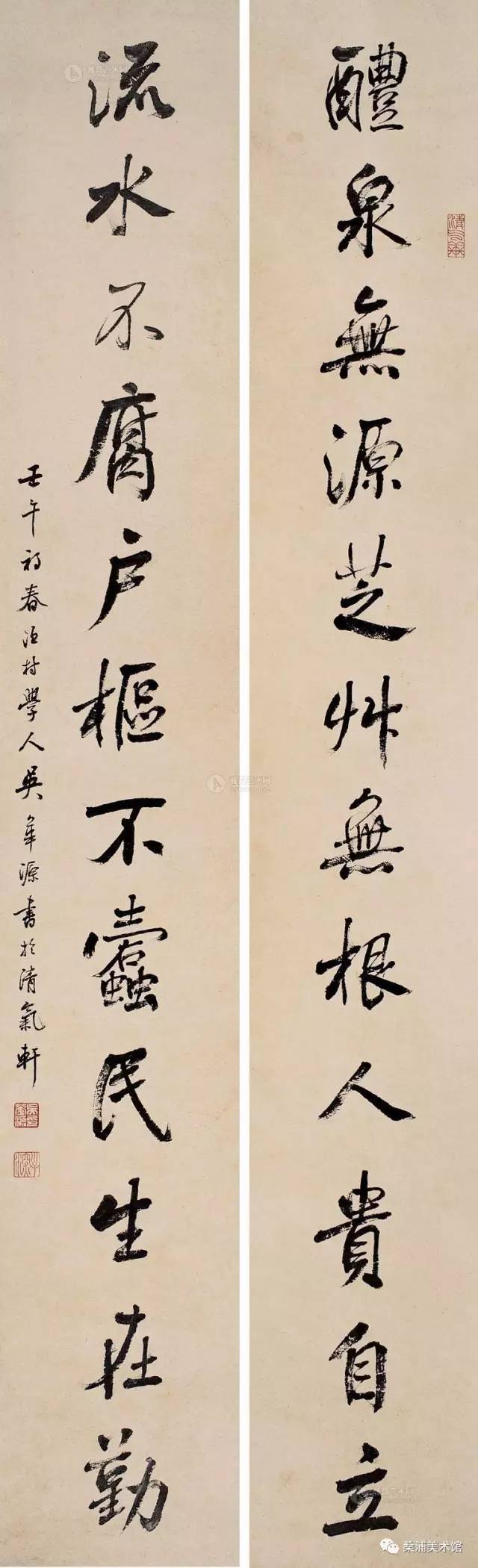

吳子深《楷書十二言長聯》136.5x20.5cm*2 1942年 桑浦美術館藏

本聯“醴泉無源芝草無根人貴自立,流水不腐戶樞不蠧民生在勤”,韻致儒雅不俗,正所謂藉筆墨以抒發性情者,不可以跡象求也。上聯聯文意謂清甜泉水難尋其源、仙芝靈草鮮有深根,人貴在其自立而求福,而並不要依賴前人福澤蔭庇。意淺顯至誠。

子深晚年仿佛踐行此道。上世紀六十年代中期,吳子深受張大千之邀,自香港輾轉赴台定居。可能緣於其愛女浣惠早年即拜大千為師習畫,並被張氏收為義女。但移居台北市郊的吳子深,家道中落無複當日光景,但吳氏卻安貧樂道,怡然自得,寄情於書畫,兼以金針度人。陳定山雲:(吳子深)一生涵養於畫中,遺望榮利於世外,身長不滿六尺而氣雄萬夫,年近八十猶聲震屋瓦。……觀壁上丹青,思屋梁落月,精神如在,咄咄逼人,楮墨常新,多多益壯。

吳浣蕙與張大千

無論醫道或繪事上,吳子深都不喜別人叫他大師,他曾生氣地回複:“欲畫工我乎?有木匠稱大師者矣,未聞賣菜者亦稱大師。”

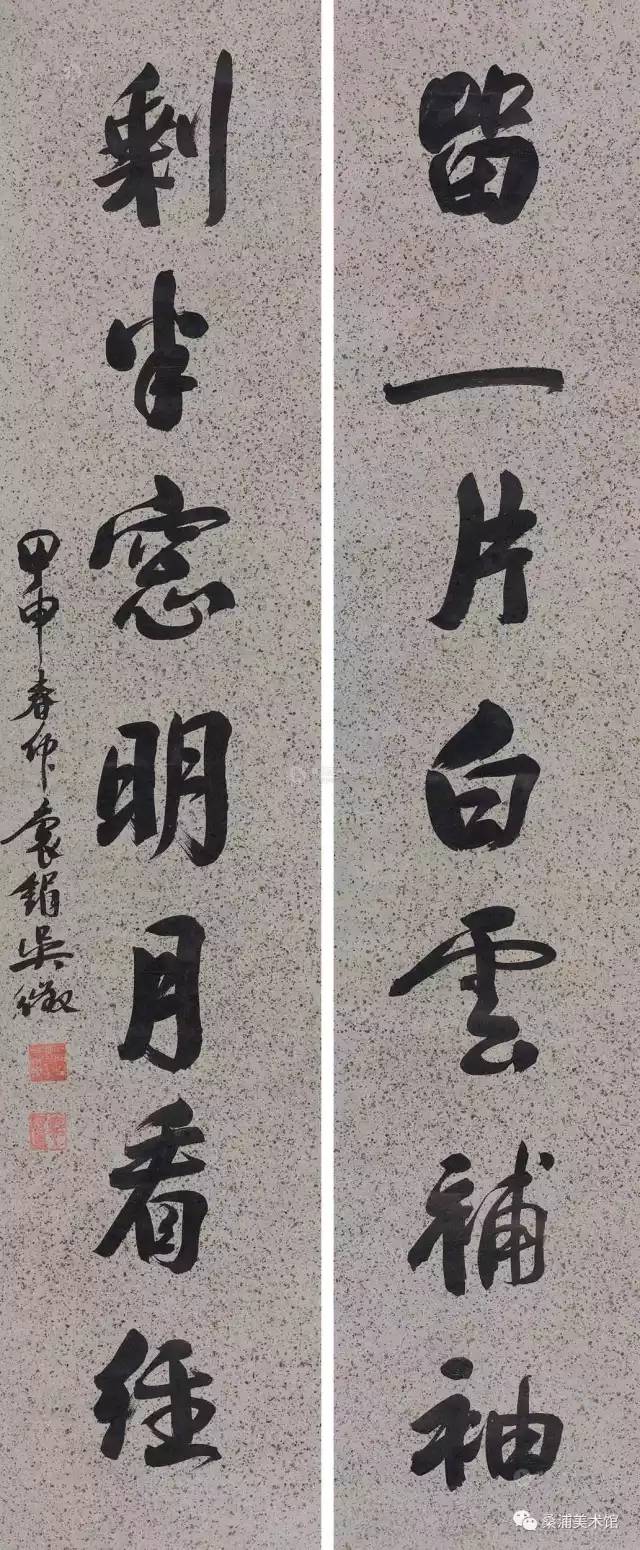

吳待秋(1878-1949),名徵,別號抱鋗居士,“三吳一馮”中最年長者。其尊人吳伯滔(1840-1895)亦以擅山水知名,與吳昌碩、吳秋農合稱“三吳”。吳待秋筆墨得清初四王山水正脈,猶以王原祁一路山水為健筆。布局以小石積大山,所作頗具章法,顯得端莊穩健,其筆力蒼茫秀潤而氣骨堅凝。吳徵之書則遠追二王,遠紹旁搜,得王覺斯、倪元璐之精神。本聯“留一片白雲補袖,剩半窗明月看經”寫來秀美靈動、剛柔並濟,別具風致。聯文源自湖北龍門資教寺聯,略作改動,更添文氣,私下以為是這組四家聯中最宜掛諸書齋之中的。

吳待秋《行書五言聯》102.5x51.5cm*2 1944年 桑浦美術館藏

吳待秋早年曾在北京與文具鋪的銅刻匠人張樾丞合作刻銅墨盒,故能以治印筆力作書畫。而1916年因政局混亂移居上海,任上海商務印書館美術部部長,因早先的經驗,與印刷部的工人合作,發明了用珂羅版印刷書畫冊。這個成果,使過去的畫冊從木刻版到石印版,又從石印版進而達到照相版了,不但能把畫家的長卷大軸縮印得精妙入微,而且深淡層次分明,有利於觀賞,更有利於學畫者臨摹。此無疑是吳氏山水之外,對學畫人的一大功績。館長張元濟對吳待秋的才華十分欣賞,將他引為知己。

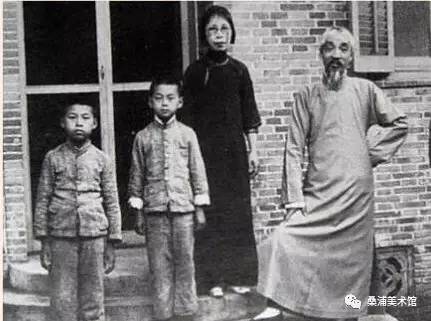

吳待秋與家人

此後吳待秋在題襟館專以鬻畫為生,海上題襟館會長吳昌碩對故友知己之子甚為厚愛,藝事上悉心指導外,還曾特為其繪《抱鋗廬圖》,並為吳待秋之子改名吳彭,字養木,以寄托長年。吳養木先生克紹其裘,精山水,曾任蘇州國畫院院長。